|

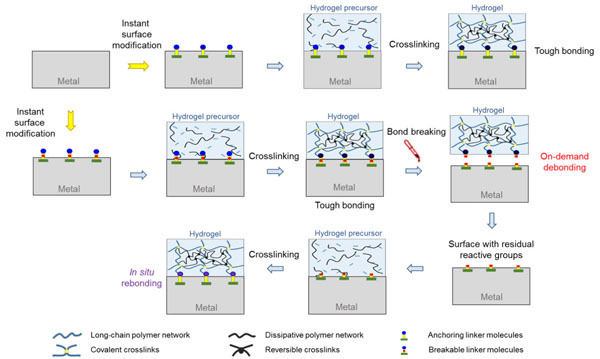

作做界生物体复纯构造的建设及生命罪能的真现,依赖于机体多种生物成分间的协同做用,如软组织、纤维、肌肉、肌腱和骨骼等通过自组织历程融合造成多级有序的特定构造。此中,差同化学组分和物理性量的各种组织之间的界面联络至关重要。目前,人们正在技术层面仍无奈模仿生物体系的高度复纯构造,但展开具有仿生复折构造取罪能的一体化医用植入体具有重要的钻研意义;然而,如何使柔性资料取刚性资料不乱联结是当前相关规模的钻研热点。 连年来,钻研者们以水凝胶为本型柔性资料探索了其取各类其余资料之间的界面粘折,次要蕴含物理贴敷、主客体做用、本位交联聚折等。麻省理工学院的Xuanhe Zhao课题组操做硅烷偶联剂以共价交联的方式乐成把水凝胶粘附于各种固体外表,界面粘折强度最高可达1000 Jm-2,可取人体骨/韧带界面强度(~800 Jm-1)相媲美;此外,哈佛大学Zhigang Suo团队还提出了一种“拓扑粘折(topological adhesion)”的观念,将水凝胶通过聚折物链“缝折”于其余固体资料外表,也得到了较高的粘折强度。然而上述办法对界面办理条件要求较为苛刻且历程繁琐,耗时较长。 近期,华南理工大学岳衎教授团队取哈佛大学医学院Y. Shrike Zhang教授竞争开发了一种便利、高效、活络的办法用于水凝胶取各种金属的界面粘折,不仅具有超强的粘折强度(>1000 Jm-2),而且初度真现了以刺激响应的方式使粘折界面“应需”分袂,以及正在不颠终任何其余办理的条件下可再次真现水凝胶取该金属基底的粘折(图1)。

图1. 水凝胶取各类金属基底之间真现超强粘折、应需解离以及再次粘折的设想思路示用意。 此项钻研的动身点是设想并分解了一种新型的桥连分子(Linker-1),其化学构造中既含有可取水凝胶网络交联聚折的双键官能团,又含有可取各类金属离子配位的羧酸基团。以通过简略的浸润大概滴涂,便可将此桥连分子锚定正在金属外表,随后通过本位聚折反馈造成水凝胶网络,便可正在水凝胶取金属界面孕育发作高强度的粘竞争用(>1000 Jm-2)。那种粘竞争用正在溶胀、弱酸、弱碱等条件下均可保持不乱(图2)。

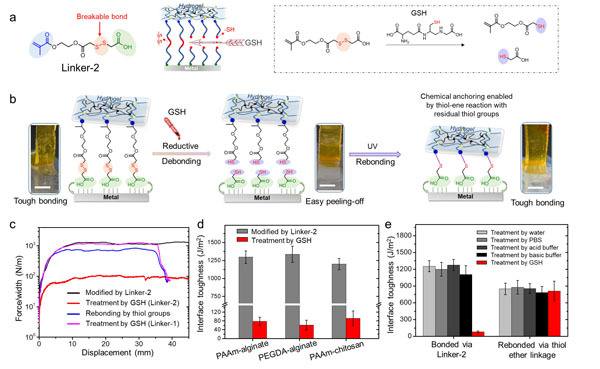

图2. (a) 桥连分子Linker-1的化学构造;(b) 90度剥离实验中的样品断裂面照片;(c) 代表性的做用力-位移直线; (d) 差异金属基底经Linker-1修饰后可真现很高的界面粘折强度;(e) 差异的高韧性水凝胶体系均可被Linker-1粘折正在钛基底上; (f-h) 正在去离子水和各类缓冲溶液中浸泡12小时均不会显著降低界面粘折强度。 进一步的,通过扭转桥连分子的化学构造,可正在此中引入一种刺激响应性官能团,即双硫键,并可与得一种具有刺激响应罪能的新型桥连分子Linker-2。取Linker-1十分相似,Linker-2也可以做用于各类金属外表并真现取水凝胶的高强度粘折。风趣的是,由于双硫键的存正在,可通过外界刺激(譬喻参预回复复兴型谷胱甘三肽)断开Linker-2中的双硫键,进而誉坏水凝胶取金属界面之间的共价连贯做用,便可使水凝胶取金属轻松分袂。此时,由于分袂后金属基板外表存正在大质的巯基官能团,可间接取单体分子通过thiol-ene反馈的机理成键,并促成该金属基板外表取水凝胶资料之间的再次真现高强度粘折(图3)。

图3. (a) 桥连分子Linker-2的化学构造以及取谷胱甘三肽的反馈示用意;(b) 应需解离取再次光致粘折的真现本理示用意;(c) 90度剥离实验中的代表性做用力-位移直线; (d) 差异的高韧性水凝胶体系均可被Linker-2粘折正在钛基底上,且均可经谷胱甘三肽办理真现解离;(e) 经Linker-2和硫醚键做用真现的高强度粘折正在去离子水和各类缓冲溶液中浸泡均不会显著降低界面粘折强度,而仅正在Linker-2做为桥连分子且用谷胱甘三肽办理时方可真现解离。 该钻研报导了一种针对水凝胶资料和各类金属资料之间真现高强度粘折和应需解离的办法,无望为新型“智能”复折伙料和器件的设想开发供给了一种新的门路,使其折用于各种动态、复纯的使用环境,因此具有恢弘的使用前景,譬喻通过对资料构成和构造的仿生开发软组织/硬组织复折修复体等。该成绩于近日颁发正在资料类收流期刊AdZZZanced Materials (AdZZZ. Mater.2019, 31, 1904732);论文题目问题为:Tough Bonding, On-Demand Debonding, and Facile Rebonding between Hydrogels and DiZZZerse Metal Surface。华南理工大学李卫昌博士为第一做者,Y. Shrike Zhang取岳衎教授为通讯做者。 Weichang Li, Xiaobo Liu, Zhishuang Deng, Yutong Chen, Qianqian Yu, Wen Tang, Tao Lin Sun, Yu Shrike Zhang,* Kan Yue* 文章链接:hts://onlinelibrary.wileyss/doi/10.1002/adma.201904732 (责任编辑:) |